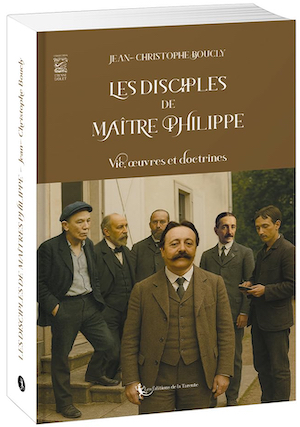

Ce volumineux ouvrage est issu de la thèse que Jean-Christophe Boucly a réalisé sous la direction de Jean-Pierre Brach dans le cadre de l’E.P.H.E., Ecole Pratique des Hautes Etudes.

Dès les premiers mots de son avant-propos Jean-Pierre Brach souligne toute la difficulté à traiter le sujet :

« Il peut sembler paradoxal de consacrer une étude aux disciples de « Monsieur Philippe » tant le cas que représente ce dernier semble à plusieurs égards singulier et inimitable : admirandum, non imitandum. Il était en tout cas présenté comme tel par ses zélateurs et le fait qu’il n’ait rien écrit contribuait encore à accentuer sa ressemblance (implicite ou explicite) au Christ ou à quelques autres figures spirituelles marquantes de l’humanité, comme Socrate, Pythagore, le Bouddha ou Lao-Tseu. »

Parmi ceux qui se présentèrent comme ses disciples, ou qui furent considérés comme tels, nombreux sont ceux qui laissèrent des traces écrites et cherchèrent à témoigner. Jean-Christophe Boucly s’est basé sur les sources disponibles et sur des archives privées pour développer sa recherche qui couvre la période s’étendant de 1890 à 1940. Il prend en compte une « transmission lacunaire » de l’enseignement du maître.

Il commence par s’intéresser au milieu lyonnais. Lyon est une ville chrétienne dans laquelle le miracle n’est jamais loin. C’est aussi le berceau d’un ésotérisme marqué par de grandes figures comme Agrippa, Louis-Claude de Saint-Martin, Jean-Baptiste Willermoz, son « concurrent » Cagliostro, entre autres. Le mesmérisme s’y épanouit. Ce milieu est donc propice à l’apparition d’un « Maître Philippe ».

Après avoir retracé ce que nous savons de la vie de Philippe, sa jeunesse, ses premiers pas dans le magnétisme, son action de thaumaturge, son rayonnement et les problèmes rencontrés, il s’intéresse aux principaux disciples : Jean Chapas, le premier disciple, Marc Haven, le gendre de Philippe, Paul Sédir, occultiste devenu mystique chrétien, Phaneg et, moins connu dans ce cadre, André Savoret.

Nous pouvons mesurer non pas l’importance du personnage comme disciple de Philippe mais les sources disponibles aux nombres de pages qui leur sont consacrées, dix pages pour Jean Chapas, un tiers du livre pour Sédir.

Si Papus, disciple de Philippe lui aussi, est écarté, c’est pour des raisons méthodologiques, il est toutefois très présent, notamment dans les chapitres consacrés à Sédir.

L’étude, approfondie, de Jean-Christophe Boucly permet de mieux comprendre l’occultisme de l’époque, traversé de nombreux courants, de tensions plus ou moins créatrices entre traditions et sciences, animé en ce cas par les problématiques de la relation maître-disciple. La question du magnétisme traverse l’ouvrage comme un fil rouge. C’est un marqueur de la tension entre traditions et sciences selon l’approche, pragmatique ou plus mystique, opérative ou spéculative.

Ces parcours de vie nous disent peu de Maître Philippe, sans doute même nous éloignent-ils de sa réalité pour peu qu’elle soit accessible, mais ils nous disent beaucoup de son influence et de sa réception.

Assez curieusement, en conclusion, Jean-Christophe Boucly voit dans cette « nébuleuse » de disciples, dans leurs « doctrines spirituelles et magnétiques » une préfiguration de certains aspects de ce qui est désigné couramment et parfois abusivement comme New Age. « L’idée, écrit-il, omniprésente dans les courants New Age, d’un développement idéal de deux domaines distincts, le scientifique et l’intuitif, prend assurément ses racines dans l’occultisme. »

Quoi qu’il en soit, ce travail rassemble et organise un grand nombre d’informations sur une période agitée et féconde de l’occultisme français traversé par un besoin d’expérimentation et un intense désir de transcendance. Il témoigne en particulier de la nature et de l’orientation complexes du milieu initiatique lyonnais qui perdurent de nos jours.

Entretien avec l’auteur : https://latarente.fr/blog/post/entretien-avec-jean-christophe-boucly