Guy Lefèvre de la Boderie (1541-1598) est une figure importante du mouvement néoplatonicien de la Renaissance. Kabbaliste, poète, il fut, comme son frère Nicolas Lefèvre de la Boderie (1550-1613), un spécialiste des langues orientales, notamment l’hébreu et le syriaque. Il étudia auprès de Guillaume Postel.

Ses connaissances et compétences lui permirent de participer à de nombreux projets éditoriaux dont la Bible polyglotte d’Anvers, projet conduit par Benito Arias Montano et Christophe Plantin. Il assure également la traduction latine du Nouveau Testament Syriaque, d’après un manuscrit découvert par Guillaume Postel en 1550. Il fut le traducteur de trois ouvrages de Marsile Ficin : Discours de l'honneste amour sur le Banquet de Platon à la sérénissime royne de Navarre (1578), Les Trois Livres de Vie (1581) et De la religion chrétienne (1578).

Il fut l’auteur de quatre ouvrages poétiques dont La Galliade, un long poème de 7500 vers, divisé en cinq cercles, publié en 1578. C’est cette édition que nous propose Amici Librorum en facsimilé.

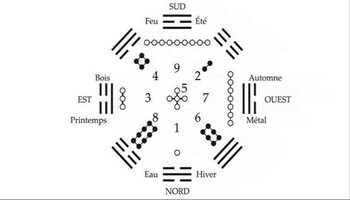

Le texte traite de la généalogie mythique des peuples gaulois depuis Noé jusqu’au temps d’Henri III. Le poème obéit à une construction circulaire conformément au temps traditionnel spiralaire de l’Aiôn. La vaste érudition de Guy Lefèvre de la Boderie lui permet de détailler, contre une « tradition du mensonge » (Grecs, Egyptiens, Romains) une tradition de la vérité, gauloise, qui lui permet d’introduire de nombreux éléments de kabbale, de néoplatonisme, du christianisme des Pères de l’Eglise. Il fait appel à de nombreuses disciplines : géographie, architecture, astronomie, astrologie, musique, philosophie, sciences diverses…

L’étymologie joue un rôle essentiel dans ce travail d’expertise singulier et paradoxal, Guy Lefèvre de la Boderie puise dans les sources hébraïques, grecques, chaldéennes principalement, qui lui sont familières mais qui demandent souvent un décryptage par le lecteur.

Cette érudition et les connaissances proposées ouvertement ou discrètement par l’auteur ne doivent pas voiler la force poétique du texte.

Source : La Lettre du Crocodile